Informazione

Da BELGRADO – Domani ricorre il centenario della proclamazione dell’unione di serbi, croati e sloveni in un unico regno, ovvero la Jugoslavia, come verrà ufficialmente rinominato il paese nel 1929.

La nascita del Regno di Serbi, Croati e Sloveni può considerarsi l’esito più politicamente rilevante della Prima guerra mondiale per la regione balcanica. Uno degli artefici della realizzazione dell’unione, re Aleksandar Karadjordjevic – che si guadagnerà l’epiteto di “unificatore” – sostenne personalmente che l’obiettivo principale dell’esercito serbo nella Grande Guerra fosse quello di arrivare a una liberazione degli slavi nel sud e alla costruzione della Jugoslavia.

D’altronde, la Jugoslavia viene spesso erroneamente fatta coincidere quasi esclusivamente con la successiva federazione di Tito, che invece non è che una delle realizzazioni di quell’ideale – lo jugoslavismo, appunto – nato circa un secolo prima la stessa Jugoslavia socialista.

Un errore che si accompagna a quello di ritenere la Jugoslavia come un ideale e uno strumento a servizio della politica “granserba”. Lo dimostrano l’attività letteraria e artistica di molti croati che fondarono il movimento culturale jugoslavo, che vide una moltitudine di collaborazioni sull’asse Belgrado-Zagabria. Ne è esempio Ljudevit Gaj, che nella seconda metà dell’Ottocento collaborò con Vuk Karadzic, padre della riforma della lingua serba, arrivando insieme a gettare le basi della futura lingua serbo-croata. E ancora lo scultore Ivan Mestrovic, amico personale di re Aleksandar, a cui corse in aiuto con le sue sculture per plasmare un’identità jugoslava attraverso monumenti in ricordo di quell’epopea che fosse interpretabile in chiave unificatrice – come la tomba del milite ignoto costruita sul monte Avala nel primo dopoguerra, ornata da cariatidi che indossano abiti tradizionali di tutte le regioni del nuovo regno. Sia Gaj che Mestrovic furono, a loro modo e in due distinti periodi storici, sia croati che jugoslavi, ovvero promotori di un’identità trasversale.

Da quel primo dicembre 1918 passarono quasi venticinque anni quando si arrivò alla seconda Jugoslavia. Ieri è infatti ricorso anche il settantacinquesimo anniversario dalla seconda seduta dell’AVNOJ, il consiglio antifascista jugoslavo, che nel 1943 a Jajce (Bosnia-Erzegovina) in piena Seconda guerra mondiale diede vita alla federazione jugoslava guidata dai partigiani di Tito.

Il sottile filo rosso che collega re Aleksandar al maresciallo Tito è a malapena percettibile. Un serbo e un croato; un monarca e un comunista; uno per lo stato centralizzato e l’altro per la federazione. Eppure Aleksandar e Tito furono due autentici interpreti della Jugoslavia. Entrambi imposero una dittatura personale nel nome del bene comune, ponendo insomma la propria autorità a ruolo di arbitri e garanti dell’ordine multinazionale, affinché non prevalesse un gruppo nazionale sugli altri. Non fu facile, soprattutto per Aleksandar.

Il cambio del nome in Regno di Jugoslavia del 1929 fu solo l’inizio della cosiddetta “Dittatura del 6 gennaio”, quando il re sciolse il parlamento, dichiarò illegali tutti i partiti politici e impose un rigoroso jugoslavismo. Fu l’estrema risposta all’attentato nel parlamento di Belgrado che pochi mesi prima portò alla morte di Stjepan Radic, leader del movimento contadino croato, in seguito alle ferite da arma da fuoco per mano del deputato nazionalista serbo Punisa Racic.

La dittatura finì con l’aumentare la rabbia nazionalista.. Il 9 ottobre del 1934, durante una visita a Marsiglia, re Aleksandar fu vittima di un attentato mortale ochestrato da nazionalisti croati (poi conosciuti col nome di “ustascia”) e macedoni del VMRO, organizzazione politico-militare che ambiva alla grande Bulgaria. Le sue ultime parole, negli istanti successivi all’attentato, furono: “Prendetevi cura della mia Jugoslavia”.

Gli errori di Aleksandar facilitarono in parte Tito, che impostò la Jugoslavia socialista su una maggiore uguaglianza tra i popoli – riassunta dal motto Unione e Fratellanza – e che spesso viene interpretata, anche in questo caso erroneamente, come l’applicazione della formula “una Serbia debole, per una Jugoslavia potente”. Fu vero il contrario, non solo per la Serbia, ma per tutte le repubbliche. E forse è per questo che vollero, così violentemente, emanciparsi da Belgrado a partire dal 1990, quando dieci anni dopo la morte del maresciallo finì il potere della Lega dei Comunisti Jugoslavi.

Per la Jugoslavia, quindi, non funzionò il centralismo e nemmeno il decentramento dei poteri, la monarchia e neanche il comunismo. Eppure, furono due entità che a modo proprio funsero da contenitore a un insieme di autentiche attività artistiche e culturali – per non parlare della crescita economica raggiunta con il socialismo dell’autogestione tra gli anni Cinquanta e Settanta – di cui tutt’oggi abbiamo traccia.

La Jugoslavia e lo jugoslavismo, oggi, sono una sorta di sopravvivenza contro la storia. E non si tratta solo di jugonostalgia, identificabile come un rammarico più o meno politico per il periodo di Tito; o di “jugosfera”, apparato di legami culturali e commerciali che, come sostiene l’esperto Tim Judah, tiene ancora in vita i rapporti tra gli ex della Jugoslavia. Si tratta anche e soprattutto di un’identità che resiste. Nell’instancabile rock jugoslavo che ancora riempie gli stadi a Zagabria e Belgrado; nel successo di quel cemento “brutalista” contro la ghettizzazione urbana; o, più semplicemente, nei discorsi da bar di quegli appassionati di sport che, puntualmente ad ogni mondiale, iniziano sempre con la frase “che squadra che avrebbe oggi la Jugoslavia…”

U organizaciji Udruženja Jugoslovena iz Lajkovca održana je proslava 100 godina od formiranja Kraljevine SHS, na kojoj je prisustvovala i naša delegacija.

REFERAT PARTIJE “KOMUNISTI SRBIJE”

Drugarice i drugovi u ime partije KOMUNISTI SRBIJE pozdravljam sve prisutne i zahvaljujemo se udruženju JUGOSLOVENA iz Lajkovca i predsedniku istog Vlastimiru Jevtiću koji je ujedno i član CENTRALNOG KOMITETA naše partije na organizaciji ove jubilarne manifestacije i gostoprimstvu.

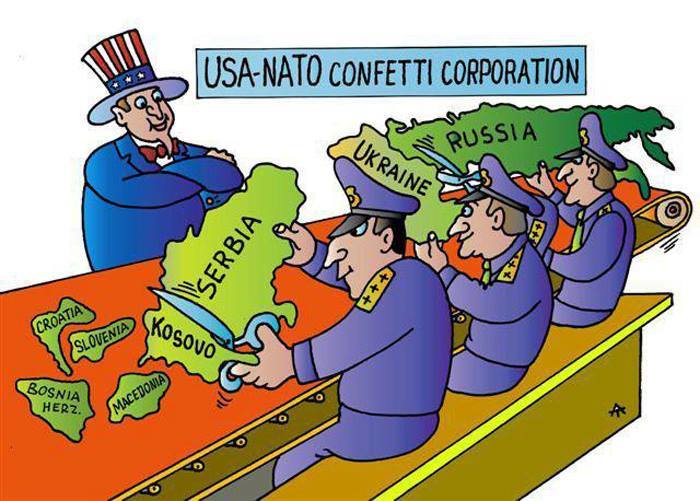

Komunisti Srbije su revolucionarna marksističko-lenjinistička partija čvrste jugoslovenske orijentacije. Mi ne priznajemo razbijanje Jugoslavije i borimo se za njenu reintegraciju u AVNOJEVSKIM granicama. Mi nismo jugo-nostalgičari mi smo jugo-futuristi. Svedoci smo danas da se falsifikuje istorija i da se rehabilituju ratni zločinci i saradnici fašističkog okupatora od razbijanja SFRJ. U Srbiji je preko 2000 ratnih zločinaca i kvinslinga rehabilitovano što predstavlja sramotu za našu državu. Pre 100 godina osnovana je zajednička država južnih slovena, ali obzirom da je bila monarhija i da je na vlasti bila reakcionarna buržoazija kojoj nije bilo u interesu da reši ni nacionalno ni socijalno pitanje nije ispunila velika očekivanja naroda i narodnosti. Kraljevina Jugoslavija je posle Albanije bila najsiromašnija država u Evropi što važi i za Srbiju danas koja se vratila 100 godina unazad. Tek je pobedom u NOB-u i socijalističkoj revoluciji predvođena slavnom KPJ i maršalom Josipom Brozom Titom na čelu ostvarila vekovni san jugoslovenskih naroda i narodnosti u okviru SFRJ da žive slobodno i ravnopravno u najhumanijioj državi na svetu. Socijalistička Jugoslavija je bila uvažavana i respektovana u čitavom svetu a njenog lidera druga Tita konsultovali su najzačajniji svetski lideri za rešavanje brojnih međunarodnih konflikata i kriza u Svetu. Današnje državice na prostoru eks Jugoslavije ne predstavljaju nikakav faktor na međunarodnoj političkoj sceni a njihovi lideri su obični politički šarlatani. Primer za to je najnovije poniženje koje je doživeo predsednik Srbije u Parizu na proslavi 100 godina od pobede saveznika u Prvom svetskom ratu.

Samo u socijalističkoj Jugoslaviji,naši narodi i narodnosti mogu povratiti slobodu, ravnopravnost i socijalnu sigurnost.

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !

In morte dell’ex presidente USA George Herbert Walker Bush (1924-2018), si stanno già sprecando i commenti giornalistici e istituzionali che ne esaltano la figura. Preparatevi a una scorpacciata di buone parole e santificazioni postume. Molti commentatori che quando parlano di Putin aggiungono sempre in automatico, quasi fosse un secondo cognome, la formula «ex-spia-del-Kgb», trascureranno, altrettanto in automatico, un dettaglio biografico che riguarda Bush, l’essere stato direttore della Cia.

Poiché nei fatti quella dei Bush è una dinastia, come per tutte le dinastie ci si deve muovere dai patriarchi, a partire dal nonno del defunto, ossia Samuel Prescott Bush, tra il 1914 e il 1918 un fedelissimo di Percy A. Rockfeller (padrone della City Bank e della Remington Arms Co.), amministratore della War Industries Board (industria a produzione militare che si espanse moltissimo grazie alla prima guerra mondiale), socio del magnate della finanza Bernard Baruch e del ‘banchiere nero’ Clarence Dillon , habitué dei circoli esclusivi dell’alta finanza che originarono il CFR (Council of Foreign Relations).

Si deve poi passare a suo figlio (e padre del defunto), Prescott Sheldon Bush, amministratore e socio della Union Banking Corporation (UBC) [Ben Aris, Duncan Campbell, “How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power,” «The Guardian», 25 settembre 2004. http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1312540,00.html.] Il suo partner più importante in Germania era l’industriale nazista Fritz Thyssen: la banca fu fondata per finanziare la riorganizzazione dell’industria tedesca. Investiva ad esempio nell’Overby Development Company e nella Silesian-American Corporation (diretta dallo stesso Bush), da cui l’industria bellica di Hitler si approvvigionava di carbone anche dopo l’entrata in guerra degli USA. Investiva inoltre nella compagnia di navigazione Hamburg-Amerika Line (poi denominata Hapag-Lloyd dopo la fusione con un’altra società), le cui navi, negli anni trenta, fornivano le milizie naziste di armi provenienti dagli Stati Uniti. L’attivismo del senatore Prescott Sh. Bush fu premiato: venne insignito dal regime nazista dell’‘Aquila tedesca’. Il certificato di attribuzione di questa onorificenza in data 7 marzo 1938 fu firmato da Adolf Hitler e dal segretario di Stato Otto Meissner, come risulta dagli archivi del Dipartimento della Giustizia statunitense. Nel corso del 2001 sono venuti a galla dei documenti impressionanti sui traffici di Prescott Sh. Bush. Queste recenti ricerche dimostrano che quel Bush installò una fabbrica nei pressi di Auschwitz, dove lavorarono, ridotti in schiavitù, i prigionieri dei vicini campi di concentramento [Gli archivi vennero compulsati da John Loftus, presidente del Florida Holocaust Museum. Si veda Toby Rodgers, “Heir to the Holocaust, How the Bush Family Wealth is Linked to the Jewish Holocaust”, in «Clamor Magazine», maggio-giugno 2002.]

La nostra attenzione a questo punto può finalmente spostarsi su George Herbert Walker Bush, vicepresidente nell’amministrazione Reagan (1981-1989) e poi 41° presidente degli Stati Uniti (1989-1993). I suoi vasti interessi in zone oscure della morale politica hanno spaziato dalla copertura di certi traffici di droga a quelli di armi e petrolio, solo a stare alla vicenda Iran-Contra.

Citiamo alcuni passaggi di questa sfolgorante e spregiudicata carriera. Seguendo le orme dei suoi familiari, George debutta molto presto nei circoli anticomunisti dell’alta finanza nordamericana. Oltre ad aver occupato le massime cariche alla Casa Bianca, il suo cursus honorum lo vede fra i coordinatori del fallito sbarco nella Baia dei Porci a Cuba nel 1961, poi punto di riferimento del narco-dittatore panamense Noriega, infine superconsulente di Carlyle Group , ossia uno dei principali azionisti di molti fornitori delle forze armate americane. Ma fu anche direttore della CIA tra il 1976 e il 1977. Tra il 1981 e il 1986 – da vicepresidente degli Stati Uniti – Bush selezionò decine di figure chiave dell’amministrazione coinvolte in colossali traffici nel mercato internazionale della droga.

Nello stesso periodo, e anche questa è cosa ben nota, furono molto fitti e costanti i rapporti tra la famiglia Bush e quella bin Lāden (tanto che entrambe hanno ricoperto posizioni rilevanti nel Carlyle Group). Khalifa, Bin Mafouz, Salem bin Lāden (fratellastro di Osāma) erano nel consiglio di amministrazione della BCCI quando scorrevano immensi flussi di denaro per l’affare Iran-Contra. Quando, alla fine del 1980, alcuni emissari repubblicani s’incontrarono in segreto a Parigi con i khomeinisti moderati per far rimandare il rilascio degli ostaggi americani a Teheran e sconfiggere così Jimmy Carter alle elezioni, George padre arrivò in tutta fretta al vertice a bordo dell’aereo di Salem bin Lāden. I bin Lāden investirono nel Carlyle Group circa 1,3 miliardi di dollari e James Baker, a capo dello staff di Bush Senior, ha ammesso ufficialmente che Bush ha incontrato i bin Lāden anche nel novembre 1998 e nel gennaio del 2000.

Possiamo dunque cogliere già con pochi cenni che questo pezzo di “patriziato americano” rappresentato dalla dinastia dei Bush si tramanda una grande spregiudicatezza nei rapporti di potere con presunti nemici. Dentro le guerre, dentro i grandi affari dell’industria a produzione militare, dentro le consorterie di petrolieri che brindano all’uccisione dei Kennedy e al trionfo delle petromonarchie.

Sono strutture di potere che durano al di là delle singole persone, al punto che perfino una persona di ridottissime capacità come George W. Bush, figlio di George Herbert Walker Bush, è riuscito poi a diventare anche lui presidente, orgogliosamente dichiaratosi «a president of war» e dunque corresponsabile dei grandi disastri bellici di cui oggi ereditiamo le conseguenze.

Non uniamoci perciò alle canonizzazioni di Bush. Misuriamo semmai la serietà dei giornali dalla capacità di farne il vero ritratto.

Quando Nina scopre di essere serba ha 7 anni e vive in Croazia. La sua vita si trasforma in un incubo

TATJANA ĐORĐEVIĆ

Giornalista freelance e corrispondente dall'Italia per vari media serbi

Diretto dal regista croato Nebojsa Sljepcevic, Srbenka (miglior documentario a Cannes 2018) indaga con una inaudita profondità il modo in cui le minoranze, e in particolare i suoi membri più giovani, vivono il presente e come interpretano il passato. Sullo sfondo, una Croazia che non ha mai chiuso i conti con la guerra.

“Una volta ho chiesto a mia madre: Mamma, sono Srbenka? All’epoca, non sapevo esattamente come si dicesse ‘serba’. Ho iniziato a piangere, perché fino all’età di sette anni pensavo di essere croata”. Inizia cosi la storia di Nina, la protagonista del documentario Srbenka. Il titolo nasce proprio dall’errore di pronuncia della piccola Nina.

Premiato come miglior documentario al Festival di Cannes, il film segue le prove dello spettacolo teatrale “Aleksandra Zec”, diretto dal famoso e controverso regista croato Oliver Frljic, che cerca di esaminare l’omicidio della dodicenne serba Aleksandra (interpretata da Nina), uccisa insieme ai suoi genitori nel dicembre del’91. L’episodio è altamente discusso in Croazia, visto che gli autori di questo crimine ad oggi non sono stati perseguite penalmente. E quando lo spettacolo esordì in scena nel 2014 a Rijeka subì pesanti condanne da parte di media, associazioni, politici e veterani di guerra.

Il regista Nebojša Sljepčević conobbe Nina durante le prove dello spettacolo di Frljic, quando la ragazza casualmente rivelò come avesse scoperto di essere serba. Così nacque l’idea di portare in pellicola Srbenka, un ritratto amaro della società croata contemporanea. Frontiere News ha avuto l’occasione di intervistare Nebojša Sljepčević, che sarà in Italia il 4 novembre per il Festival dei Popoli, a Firenze.

Srbenka descrive le condizioni della minoranza serba in Croazia; quello che emerge sui serbi è applicabile per tutte le minoranze che oggi provano disagio in Europa?

Non è facile generalizzare. Ad ogni modo la crescita dell’intolleranza in Europa è evidente e certamente le minoranze la percepiscono maggiormente. Il documentario Srbenka parla di tutte le minoranze, non solo quelle etniche, ma anche quelle sessuali e politiche.

Il registra Frljic riesamina il passato; lei invece racconta il presente e quindi la situazione attuale della società croata?

Sì, esatto. Non ho pensato neanche un minuto di fare un film che raccontasse il passato, anche se noi che veniamo dai Balcani non possiamo fuggire da quello che c’è stato qui. Anche quando fai un film che racconta il presente, allo stesso tempo parli del passato. Purtroppo il passato influenza le nostre vite e viene usato per manipolare il popolo. Sebbene siano passati venti anni dalla guerra, il ricordo è ancora fresco. In certi ambienti è preferibile che le ferite non guariscano e che i traumi rimangano aperti.

Xenofobia e intolleranza sono parte evidente della società croata. Di chi è la colpa?

Dei politici. Negli ultimi venti anni, in Croazia ha governato l’HDZ (Unione democratica croata), un partito di centrodestra che ha impoverito il Paese e che cerca di nascondere la sua incompetenza facendo emergere nemici fittizi, esterni ed interni. E’ possibile indicare il momento preciso in cui, all’improvviso, l’estremsimo ha iniziato a crescere. E’ successo quando la Croazia è entrata nell’Unione Europea; in quel momento l’HDZ smise di interpretare la parte del partito europeista.

Dall’altra parte, l’SDP (il Partito socialdemocratico di Croazia) non sa dare risposte alla domande importanti. Sempre a causa dell’incompetenza. Ciò apre le porte ai movimenti populisti, che molto spesso usano parole d’odio per mobilitare i propri seguaci. Ma non solo, anche la Chiesa fa la sua parte. Non è molto raro sentire preti che dall’altare diffondono messaggi d’intolleranza oppure riabilitino i criminali di guerra. In Croazia al momento ci sono diversi movimenti conservatori che cercano di ridurre i diritti delle donne e delle minoranze nazionali attraverso il referendum.

Come Nina, altre persone nel documntario raccontano della loro vita nella Croazia del dopoguerra. Da quello che dicono sembra che la guerra non sia mai finita. A chi conviene questa situazione?

A molti. La guerra è una grande vetrina per il futuro, come abbiamo visto in Croazia. Parallelamente alla guerra, c’è stata una forte privatizzazione, di cui ancora oggi sentiamo le conseguenze. Stimolare la paura e l’odio è un modo perfetto per sviare l’attenzione dai problemi reali e dai veri colpevoli.

Del resto anche dalla Serbia arrivano messaggi radicali che alimentano le ostilità. L’estremismo si nutre di estremismo. Proprio in questo momento alcuni media stanno cercando di usare il mio film per diffondere odio. A loro la verità non interessa.

Se da un lato il suo documentario ritrae la società croata attuale, dall’altro fa emergere concetti come democrazia, riconcilazione e tolleranza. Pensa che il suo film potrebbe contribuire a migliorare il clima sociale?

Penso che la pace e la tolleranza non sono valori garantiti, per essi è necessario combattere, sempre. Un film non può cambiare il mondo o fare miracoli, ma penso che ogni contributo a questa lotta sia importante.

Srbenka ha vinto il premio Doc Alliance al Festival di Cannes, il premio per il miglior documentario al Sarajevo Film festival, mentre l’Accademia Europea del Cinema l’ha inserito tra i migliori quindici documentari europei del 2018. Si aspettava questo successo?

Ho girato il film pensando solo al pubblico locale. Eppure già dall’anno scorso, quando abbiamo proitettato la versione incompleta del fim al Sarajevo Film Festival, ho capito che mi ero sbagliato. Le reazioni degli spettatori stranieri sono state molto emozionanti. Mi hanno dato varie motivazioni per spiegarmi perché il film era stato gradito. Quella che mi ha colpito di più è quella secondo la quale gli spettatori stranieri nel film riconoscono la stessa situazione nei loro paesi.

=== 2 ===

FIUME | I retroscena, l’evolversi dei fatti assieme a tutta la fortissima carica emotiva che hanno portato alla realizzazione del pluripremiato spettacolo “Aleksandra Zec” – progetto d’autore del regista Oliver Frljić, allestito dal Teatro HKD di Zagabria, che debuttò nel 2014 –, sul controverso omicidio di una dodicenne, appunto Aleksandra Zec. È questo il fil rouge del documentario “Srbenka” di Nebojša Slijepčević, trasmesso in prima visione giovedì scorso nell’Art cinema “Croatia” di Fiume, quale primo appuntamento della stagione 2018/2019.

La pellicola inizia con la toccante testimonianza di una ragazza di 18 anni, l’età che avrebbe oggi Aleksandra Zec se fosse ancora viva, la quale descrive in lacrime i diversi maltrattamenti subiti nel corso della propria vita soltanto per il fatto di essere serba e di vivere come tale in Croazia. Sta seduta al buio in mezzo al palco, vestita di nero, e difficilmente tira fuori le parole. La sua devastante testimonianza accompagna la proiezione del film come voce fuori campo. Subito dopo viene descritto il processo d’allestimento dello spettacolo diretto da Frljić.

Un caso terribile

Il lavoro teatrale narra il terribile e vergognoso caso della dodicenne assassinata nel 1992, assieme ai propri genitori, dalla Polizia militare croata e di come gli esecutori, per un errore processuale, si trovino ancora oggi a piede libero, e pertanto del tutto impuniti. Nel raccontarlo, il regista lavora con un gruppo di attrici e attori e con quattro dodicenni, una delle quali – lo spiega nella pellicola – è di nazionalità serba. Ciascun attore del cast racconta nel documentario l’emozione provata nel rapportarsi con la storia della piccola Aleksandra, ed evoca alcuni traumi della sua infanzia legati alla guerra nell’ex Jugoslavia e di che cosa comporti e quanto influisca semplicemente il fatto di essere di nazionalità diversa in seno alla società croata. Da qui il titolo del documentario, “Srbenka”, che vuole essere una storpiatura del termine “serba”, poiché la bambina nel chiedere ai genitori di quale nazionalità fossero, non riusciva a ripeterla correttamente.

Oltre a documentare la messa in scena e le emozioni degli attori, il cortometraggio riporta anche le reazioni di una parte della società croata – quella di estrema destra di stampo xenofobo – con tutta la sua avversione verso la scelta di affrontare la storia di una sola ragazzina serba assassinata, mentre furono circa 400 i bambini morti nella Guerra patriottica in Croazia. A tale proposito, nel documentario di Slijepčević, il regista Oliver Frljić annuncia la sua intenzione di confrontarsi anche con queste terribili vicende, ma non certamente nei Teatri della Croazia, in quanto sostiene che la società croata non abbia bisogno di questo processo catartico e di questo tipo di confronto con il passato. “Di ciò hanno bisogno ben altri”, dice nel film. Quello che il documentario trasmette è lo stato di cose di una società profondamente traumatizzta, che non ha fatto ancora i conti con il passato e dove la percezione della minoranza serba non è del tutto cambiata. È ancora sempre un elemento estraneo che in molti suscita odio e di cui non bisogna fidarsi.

Alla première fiumana, oltre a un nutrito pubblico, erano presenti anche il regista Nebojša Slijepčević assieme alla troupe cinematografica del documentario interamente girato a Fiume. Il regista ha spiegato i meccanismi e le difficoltà incontrate durante la realizzazione del cortometraggio, ma ha parlato pure della sua grande soddisfazione per il successo internazionale avuto dall’opera. “Srbenka” si è imposta l’anno scorso vincendo nella sezione Docu Rough Cut Boutique del Festival cinematografico di Sarajevo. Più recentemente si è aggiudicata il premio Doc Alliance al Film Festival di Cannes, mentre l’Accademia filmica europea l’ha inserita tra i migliori 15 documentari europei del 2018. Tra gli spettatori nel “Croatia”, anche diversi esponenti del mondo culturale fiumano, tra cui gli stessi attori che hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo teatrale..

“Novine” alla seconda stagione

L’Art cinema fiumano prosegue intanto la sua ricca programmazione. Uno dei prossimi appuntamenti è per domani, alle ore 20.30, con la proiezione dei primi due episodi della seconda stagione della fiction “Novine” (“Il Giornale”), di Dalibor Matanić, l’unica serie televisiva croata acquistata dalla Netflix – e disponibile pertanto in oltre 190 Paesi –, prodotta dall’emittente televisiva croata (HRT).

SERBIA, LEADER ULTRANAZIONALISTA CONDANNATO IN APPELLO MA EVITA IL CARCERE (di Andrea Tarquini, 12 aprile 2018)

http://www.repubblica.it/esteri/2018/04/12/news/serbia_leader_ultranazionalista_serbo_condannato_in_appello_ma_evita_il_carcere-193652881/

Abstract: Scholars have long debated the impartiality of the ICTY. Some argue that the Tribunal is biased while others argue that it fairly and impartially seeks justice for all the victims of the war. The present study offers a narrower approach to the question of possible bias by examining whether certain case variables were associated with case outcomes. The results show strong evidence of an association between the ethnicity of the accused (and of the victims) and the verdict and years sentenced, which calls into question the Tribunal’s impartiality. Nonetheless, the main goal of this study was not to question or dispute its decisions but to assess the validity of certain grievances against the Tribunal. For instance, the Serbs feel the Tribunal has not delivered justice for their victims and—as a result—their ‘collective suffering’ has been disavowed by the other communities in the region as well as by the West. Western political elites have largely rejected the validity of the Serbs’ claim and have attributed their belief to a denial by the Serbs of their role in the war. Unfortunately, the contentious nature of this debate has contributed to the lack of peacebuilding and reconciliation efforts in the region.

https://www.cnj.it/home/en/international-law/8923-milano-1-12-2018-g-torre-award-ceremony.html

La PREMIAZIONE dei vincitori si terrà a Milano sabato 1 dicembre p.v., dalle ore 10:30 presso la Galleria Milano, Via Turati 14. Per ragioni organizzative gli interessati a partecipare [ad eccezione dei membri di Jugocoord ed invitati] devono inviare richiesta di iscrizione all'indirizzo jugocoord @ tiscali.it specificando: nome, cognome, telefono di ciascun partecipante. Solo in caso di raggiungimento del massimo della capienza sarà inviata risposta negativa entro 1-2 giorni dalla sottomissione della richiesta.

Programma:

ORE 11:00: Saluti e introduzione del segretario della associazione promotrice Jugocoord Onlus: Andrea Martocchia.

ORE 11:15: Dichiarazione della Giuria del Concorso a cura del membro delegato: Jean Toschi Marazzani Visconti.

ORE 11:30: Premiazioni ed interventi dei vincitori

Stefan Karganović: "ICTY and Srebrenica" [Il TPIY e Srebrenica]

Jovan Milojevich: "When justice fails: Re-raising the Question of Ethnic Bias at the International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)” [Quando la giustizia fallisce: riprendendo la questione del pregiudizio etnico al Tribunale penale Internazionale sulla ex Jugoslavia (TPIY)]

ORE 12:00: Proiezione di stralci dal documentario "De Zaak Milosevic" ("Il caso Milosevic", di Jos de Putter / VPRO, Olanda 2003, V.O. sottotitolata).

ORE 12:15: Interventi degli invitati:

Gen. Giorgio Blais, già responsabile di missioni militari all'estero, esperto di Diritto internazionale ed umanitario e protezione dei Beni Culturali

Tiphaine Dickson, già avvocato difensore in casi di crimine internazionale, capo consulente al Tribunale Penale Internazionale sul Ruanda, ex consigliere legale nel processo Milosevic e ora docente alla Scuola di Amministrazione Mark O. Hatfield della Portland State University (Stati Uniti)

Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera, autore di saggi sulle questioni jugoslave tra cui "Imputato Milosevic. Il processo ai vinti e l'etica della guerra"

Slobodan Lazarević, giornalista, presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Sloboda–Libertà, Belgrado

ORE 12:45: Discussione e conclusioni.

ORE 13:15: Aperitivo.

I lavori si terranno nelle lingue INGLESE ed ITALIANO

Slobodan Milošević per qualcuno è pericoloso anche da morto

Nel corso del tempo trascorso dal 1993, anno in cui il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia fu istituito, ci sono stati altri decessi in cattività. Sei giorni dopo Babic, morì in cella il grande imputato di questo processo, Slobodan Milosevic. Un infarto, si disse, per giunta alla vigilia della condanna. L’ex presidente serbo aveva più volte avanzato il sospetto che i suoi carcerieri lo stessero avvelenando. Sospetti, non suffragati però da evidenze di alcun tipo. Come, peraltro, di dubbi non sorretti da prove ce ne sono stati più d’uno per le morti improvvise di alcuni dei reduci di quella guerra, rinchiusi nella prigione di Scheveningen. In ogni caso, restando a Milosevic, pur senza voler sminuire le sue colpe, va ricordato che nel 2016, dieci anni dopo la sua scomparsa, il Tribunale penale internazionale ha stabilito che non fu responsabile di crimini di guerra in Bosnia. I giudici dell’Aja lo hanno scritto a chiare lettere nella sentenza di duemila e cinquecento pagine con cui hanno condannato a quarant’anni di carcere il leader dei serbi di Bosnia Radovan Karadzic. Anzi, in quella sentenza è stato addirittura dato atto a Milosevic di aver cercato di convincere Karadzic che «la cosa più importante di tutte era mettere fine alla guerra» e che «l’errore più grande dei serbo-bosniaci era di volere la sconfitta totale dei musulmani in Bosnia». Ed è così potuto accadere che (sempre nel 2016) Prokuplje, una cittadina di trentamila abitanti nel Sud della Serbia, annunciasse l’intenzione di costruire un monumento a Milosevic. E che il capo dello Stato, Tomislav Nikolic, un ex leader del dissenso serbo, non ritenesse di dirsi «contrario» mettendo in imbarazzo l’uomo destinato a succedergli, l’allora primo ministro Aleksandar Vucic (il quale, nel merito del giudizio da dare sull’iniziativa di Prokuplje, se l’è cavata dicendosi «combattuto»).

Morale: il pur scrupoloso lavoro dei giudici dell’Aja ha avuto l’effetto di produrre addirittura una iniziale riabilitazione di Milosevic. Senza peraltro dare soddisfazione alle vittime di quella guerra degli anni Novanta. Come dimostra un effetto del già citato «caso Karadzic»: il 24 marzo 2016 la Corte dell’Aja ha condannato Radovan Karadzic — l’uomo che si vantò della «pulizia etnica» — a quarant’anni di carcere per dieci capi di imputazione su undici (quanti ne aveva individuato dall’accusa). Ripetiamo, dieci su undici: Karadzic è stato ritenuto responsabile del massacro di Srebrenica (1995), di altri cinque misfatti contro l’umanità e quattro di guerra. Ma è stato assolto dall’accusa di genocidio in sette comuni bosniaci, dove le forze militari serbe da lui comandate si sarebbero macchiate di esecuzioni, stupri di massa e avrebbero gestito campi di concentramento con l’intenzione di uccidere quanti più musulmani possibile. I giudici hanno sentenziato che di ciò non esisteva prova certa, ed è bastato questo perché il senso della loro decisione fosse capovolto. Un superstite di quelle stragi, Amir Kulagiv, ha dichiarato: «La condanna appare come un premio per quello che Karadzic ha fatto, non una punizione... Questa sentenza non rende giustizia nemmeno a una sola persona assassinata a Srebrenica, figuriamoci alle molte migliaia di morti». Dopodiché nella Republika Srpska, uno staterello bosniaco controllato dalla Serbia, la casa dello studente di Pale, (cittadina da cui fu lanciato l’assedio a Sarajevo), è stata battezzata con il nome di Karadzic e alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato la moglie del condannato nonché il Presidente Milorad Dodik. Ecco: chi è curioso di sapere come possa accadere che dei criminali di guerra possano, dopo qualche tempo, diventare oggetto di venerazione potrà d’ora in poi studiare con profitto il caso jugoslavo.

Quanto a noi, resta il dilemma che ci perseguita dai processi di Norimberga e Tokio, i quali sanzionarono le colpe di tedeschi e giapponesi alla fine della Seconda guerra mondiale. Si può considerare «giusto» un Tribunale che, al termine di un conflitto (a maggior ragione se si tratta di una guerra civile), scopra e punisca esclusivamente reati commessi dagli sconfitti? Possibile che non si riesca a trovare neanche una macchiolina sull’abito dei vincitori? Siamo proprio sicuri — ad esempio — che i musulmani bosniaci di Alija Izetbegovic non abbiano qualche morto sulla coscienza? E c’è qualcosa da dire anche a proposito di noi europei, delle Nazioni Unite, dell’Occidente nel suo insieme. Il generale serbo Ratko Mladic il 4 giugno del 1995 incontrò il generale francese Bernard Janvier che comandava le forze Onu nella ex Jugoslavia ed era disposto a qualsiasi concessione pur di ottenere la liberazione dei suoi caschi blu, in gran parte francesi, trasformati dai serbi in scudi umani. Mladic, in cambio del loro «rilascio», chiese la fine dei raid aerei della Nato; la ottenne e marciò su Srebrenica da cui il colonnello Thom Karremans, al comando del battaglione di caschi blu olandesi, l’11 luglio si ritirò chiudendo un occhio, anzi tutti e due, su quel che stava per accadere. Risultato una carneficina con un bilancio finale di ottomila morti. Per quella strage, pochi giorni fa, a fine novembre, Mladic è stato, giustamente, condannato all’ergastolo. Ma forse avrebbe dovuto essere sanzionato con un simbolico giorno di prigione anche qualcuno di coloro che consapevolmente gli consentirono di uccidere quelle migliaia di persone. Non tutti. Almeno uno.