Informazione

2007:11:32&log=invites

L’Union européenne survivra-t-elle au Kosovo ?

Georges Berghezan

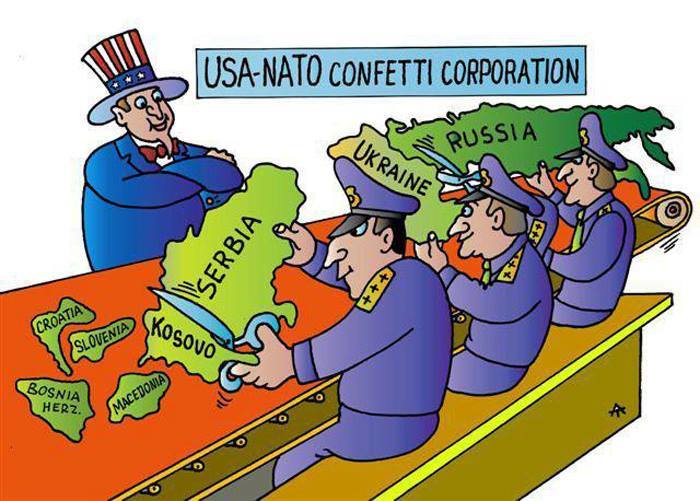

Face à la menace de proclamation unilatérale de l’indépendance par

les autorités albanaises du Kosovo, l’unité de façade de l’Union

européenne est en train de s’effondrer. Entre l’indépendance promise

par Washington et les menaces de veto russe, Bruxelles n’a pas trouvé

de cap et son engagement dans les Balkans est remis en question.

Bulletin trimestriel du Comité de surveillance OTAN,

Numéro 27, juillet-septembre 2007

Alors que certains n’y voyaient qu’une simple formalité – une pilule

amère, une de plus, à faire avaler par la Serbie –, le processus de

détermination du statut futur du Kosovo s’est enlisé au plus haut

niveau. Après des discussions infructueuses entre Belgrade et

Pristina, l’émissaire de l’ONU Martti Ahtisaari a présenté en mars

dernier au Conseil de sécurité un rapport prônant l’« indépendance

supervisée » de la province serbe, une position qu’il avait

d’ailleurs exprimée avant même que les « négociations » ne débutent.

Le Kosovo serait doté des attributs d’un Etat indépendant, mais

continuerait à être occupé par des troupes de l’OTAN, tandis que

l’actuelle mission de l’ONU serait remplacée par une administration

de l’Union européenne qui exercerait des « fonctions d’encadrement,

de surveillance et de conseil » dans les matières civiles et

policières. Après six projets de résolution, tous rejetés par la

Russie qui défend le principe d’une solution agréée par toutes les

parties – et non imposée à Belgrade comme dans le plan Ahtisaari –,

le Conseil de sécurité a délégué la suite du processus à une troïka,

composée des Etats-Unis, de la Russie et de l’UE, chargée de relancer

d’« ultimes » négociations entre Belgrade et Pristina et de rendre un

rapport un Secrétaire général de l’ONU pour le 10 décembre.

Alors que Serbes et Albanais n’ont toujours pas repris leurs

pourparlers1 et qu’aucun signe n’indique le moindre assouplissement

de leurs positions – tout sauf l’indépendance pour les uns, rien

d’autre que l’indépendance pour les autres –, les leaders albanais du

Kosovo ont annoncé qu’ils proclameraient l’indépendance du territoire

avant la fin de l’année, avec ou sans la caution du Conseil de

sécurité. Récusée par l’UE et la Russie, la menace a reçu des

encouragements explicites de Washington où un représentant du

Département d’Etat a déclaré le 8 septembre que les Etats-Unis

reconnaîtraient l’indépendance du Kosovo. Même si, depuis de nombreux

mois, les responsables de Washington se sont faits les hérauts de

l’indépendance kosovare, jamais ils n’avaient encore aussi clairement

annoncé qu’ils étaient prêts à court-circuiter le Conseil de sécurité.

Le cauchemar de Solana

Une proclamation unilatérale d’indépendance suivie de sa

reconnaissance par les Etats-Unis provoquerait de grosses fissures,

non seulement au Conseil de sécurité, où plusieurs de 15 membres (la

Chine, qui dispose aussi du droit de veto, mais également l’Indonésie

ou l’Afrique du Sud) partagent l’opposition russe à une indépendance

du Kosovo imposée à la Serbie, mais aussi au sein de l’UE. Malgré les

craintes d’une « contagion sécessionniste », une certaine unanimité

prévalait pour accepter une indépendance reconnue « dans les règles

», c’est-à-dire avec l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU. Comme

cette éventualité devient de plus en plus improbable, la question

d’une reconnaissance d’une indépendance autoproclamée divise

profondément le club européen, ainsi que celle de l’envoi de la

mission civilo-policière devant remplacer celle de l’ONU, en train de

plier bagages.

Lors d’un sommet les 7 et 8 septembre à Viana Do Castelo (Portugal),

les 27 ministres des Affaires étrangères n’ont pu accorder leurs

violons. Si la Grande-Bretagne et, singulièrement, la France se

rangent sur la position états-unienne, plusieurs pays ont exprimé de

nettes réserves ou leur opposition à une reconnaissance

d’indépendance sans accord du Conseil de sécurité. Parmi ces

derniers, on trouve l’Espagne, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, la

Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Davantage que l’attachement aux

principes du droit international ou le désir de ne pas s’aliéner

durablement la Serbie, c’est surtout la crainte d’un précédent qui

motive la plupart de ces Etats, confrontés aux revendications

indépendantistes de leurs propres minorités. Et même au-delà de ces

nations, dans divers milieux européens, grandit la crainte que les «

indépendances autoproclamées » deviennent la règle, alors que, du

Pays Basque au Nagorny Karabakh, le cas du Kosovo est suivi avec

intérêt. Mais, au cabinet de notre ministre belge De Gucht, c’est

l’allégeance au grand George qui semble prévaloir, bien que

l’actuelle « crise institutionnelle » belge devrait plutôt l’inciter

à la réflexion.

Si une position commune devait s’imposer, celle de l’Allemagne serait

déterminante. Berlin a eu, depuis plus de quinze ans, une influence

capitale sur les événements d’ex-Yougoslavie. Rappelons la

reconnaissance unilatérale, avec le Vatican, de l’indépendance de la

Croatie à la fin 1991, forçant le reste de la Communauté européenne,

puis les Etats-Unis, à la suivre sur un chemin qui précipita quelques

mois plus tard la Bosnie-Herzégovine dans une guerre sanglante. Dès

la paix revenue dans ce pays, les services de renseignement allemands

se lançaient dans un programme d’armement et d’entraînement des

indépendantistes kosovars de l’Armée de libération du Kosovo. Depuis,

aux yeux des Albanais, l’aura américaine a bien supplanté l’attrait

exercé par la patrie du Deutsche Mark, mais l’Allemagne n’en garde

pas moins des positions clé au Kosovo : avec 2.500 soldats, son

contingent est le principal au sein de la KFOR, la force sous

commandement OTAN déployée au Kosovo, et, surtout, le représentant

européen au sein de la troïka chargée de la reprise des pourparlers

serbo-albanais n’est autre que le diplomate allemand Wolfgang Ischinger.

Le tabou de la partition

Or, en 2007, l’Allemagne ne semble plus vouloir jouer le rôle de

boutefeu des Balkans, observant une position plutôt réservée dans les

déchirements euro-atlantiques et intra-européens. Certains attribuent

cette prudence à une autre caractéristique de la politique allemande

de ces dernières décennies, la nécessité de ménager un voisin russe

qui n’est plus disposé à être le laissé-pour-compte des arrangements

entre grandes puissances dans les Balkans. Aussi, tout en maintenant

d’étroits liens avec les Etats-Unis, Berlin ne peut ignorer sa

dépendance envers les approvisionnements énergétiques russes et doit

donc manifester un minimum de compréhension envers la position serbe.

Ischinger a provoqué une mini-tempête en déclarant, en août, qu’une

partition du Kosovo – le nord (majoritairement serbe) demeurant en

Serbie, le reste devenant indépendant – n’était pas exclue par la

troïka. Ecartée d’emblée avant le début des négociations2, cette

option a été à nouveau rejetée avec véhémence par Washington et le «

gouvernement intérimaire » de Pristina. Par contre, la diplomatie

russe emboîtait le pas à la proposition d’Ischinger, alors que

Belgrade répétait son opposition à toute amputation de la Serbie, que

ce soit de l’ensemble ou d’une partie de sa province du Kosovo.

Il n’empêche que la partition du territoire, bien qu’elle

entraînerait le sacrifice des enclaves serbes (et de nombre de chefs

d’œuvre de l’architecture religieuse byzantine qu’elles recèlent)

dans la partie majoritairement albanaise, pourrait être, dans la

situation actuelle, la seule possibilité de compromis entre Belgrade

et Pristina. Une telle voie entraînerait bien des marchandages et des

revendications. Ainsi, les Albanais kosovars exigeraient, en

compensation, le rattachement de la vallée de Presevo, une région de

Serbie centrale adjacente au Kosovo et majoritairement albanaise. En

Macédoine, alors que les réformes des dernières années ont

considérablement accru la décentralisation et les droits des Albanais

(un tiers de la population, concentrée dans le nord-ouest), certains

n’hésiteraient pas à demander un scénario similaire à celui du

Kosovo, soit la création d’un troisième Etat albanais dans les

Balkans. Ce qui rendrait beaucoup plus crédible le projet de « Grande

Albanie », voire d’autres recompositions sur base ethnique dans la

région ou au-delà.

Cependant, le scénario d’une partition du Kosovo, pour improbable

qu’il soit, serait moins risqué pour la stabilité de l’Europe et du

monde que celui de l’indépendance. Pour une simple raison : une

solution acceptée par les Etats et les peuples directement concernés

est plus durable qu’une solution imposée par les grandes puissances,

même avec l’assentiment de l’ONU. Et ensuite parce que, si le

principe d’une solution convenant aux deux parties était retenu, cela

devrait freiner les ardeurs sécessionnistes de bon nombre de

candidats à l’indépendance et favoriser la recherche de compromis.

Empêtrés, divisés et saisis de doutes, les leaders occidentaux sont

en train de payer leurs erreurs au Kosovo. D’une part, ils ont laissé

le territoire devenir un haut lieu du crime organisé et du nettoyage

ethnique, un contre-exemple parfait de la « bonne gouvernance » et

des « droits de l’homme » qu’ils prêchent aux quatre coins du globe.

D’autre part, ils ont largement sous-estimé à la fois l’opiniâtreté

russe, aiguillonnée par le bouclier antimissile des Etats-Unis et

l’élargissement continu de l’OTAN, et l’attachement des Serbes au

Kosovo, berceau de leur histoire. Les promesses d’adhésion, «

carottes » offertes par l’UE et l’OTAN, contre le Kosovo, n’ont pas

eu les effets escomptés. Huit ans après les bombardements,

l’organisation atlantique est plus impopulaire que jamais à Belgrade.

Quant à l’adhésion à l’UE, même le très pro-occidental président

Tadic a assuré qu’elle ne servirait pas de lot de consolation pour la

perte du Kosovo. Décidément, les mirages de la mondialisation ont

perdu beaucoup de leurs vertus anesthésiantes…

Georges Berghezan

1 La nouvelle série de négociations devait commencer le 28 septembre

à New York, dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU

2 Les 3 « ni » d’Ahtisaari : ni retour à la situation d’avant 1999,

ni rattachement (à un autre pays), ni partition

------------------------------------------------------------------------

L’opposition à l’OTAN grandit à Belgrade

Comme dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, le

sentiment prévalait en Serbie que l’adhésion à l’OTAN représentait

une étape de l’« intégration euro-atlantique », un préalable d’une

adhésion à l’UE, donc un pas vers la relative prospérité dont jouit

l’ouest du continent. Evidemment, la Serbie a la particularité

d’avoir subi, pendant près de dix ans, de sévères sanctions

économiques de la part de l’Occident et d’avoir été bombardée pendant

78 jours par l’aviation de l’OTAN. Ces souvenirs sont encore vivaces

dans la population.

Néanmoins, depuis le renversement de Milosevic en 2000, les divers

gouvernements successifs ont tous ardemment défendu l’adhésion à

l’OTAN et à l’UE auprès de leur population. Dans ce but, ils ont cédé

à la plupart des exigences de l’Occident, privatisant de larges pans

de leur économie et livrant au Tribunal de La Haye la plupart des

inculpés pour crimes de guerre réfugiés en Serbie. En récompense, le

pays a accédé fin 2006 au Partenariat pour la Paix, programme de

coopération militaire considéré comme une antichambre de l’OTAN. Avec

une profonde restructuration de son armée en cours et le

développement d’une coopération étroite avec les Etats-Unis (en

particulier avec la Garde nationale d’Ohio), la Serbie semblait bien

placée pour une adhésion accélérée à l’OTAN. Seul caillou dans la

chaussure, le cas du général Mladic, toujours en liberté, peut-être

en Serbie.

Notons qu’un processus similaire est en cours dans les relations avec

l’UE. Après une année d’interruption pour cause de mauvaise

coopération avec le Tribunal de La Haye, Bruxelles et Belgrade ont

repris leurs pourparlers et sont sur le point de conclure un Accord

de stabilisation et d’association, préalable à une candidature

officielle à l’Union. Entre-temps, Carla Del Ponte, procureure du

Tribunal de La Haye, avait remis des rapports – enfin positifs – sur

la coopération serbe avec son institution. Il est clair que tout cela

visait d’abord à amadouer Belgrade et à l’amener à adoucir son refus

de concéder l’indépendance au Kosovo. En vain, car la position serbe

ne s’est pas infléchie et semble même plus ferme que jamais.

En outre, l’objectif de l’adhésion à l’OTAN ne fait plus l’unanimité

dans la coalition gouvernementale. A partir du mois d’août, les

ministres du Parti démocratique serbe (DSS), puis le Premier ministre

Kostunica, ont fortement critiqué le soutien de l’OTAN au plan

Ahtisaari et, en particulier, l’annexe 11 du plan prévoyant

privilèges et immunité aux troupes de l’OTAN. Certains ministres y

ont vu la volonté de créer, autour de la méga-base de Camp Bondsteel,

un « Etat-OTAN », un « Etat fantoche militarisé ». Les bombardements

« illégaux » et « impitoyables » de 1999 ont été rappelés et,

finalement, le DSS décidait le 15 septembre de s’opposer à l’adhésion

du pays à l’OTAN et se contenter du Partenariat pour la Paix. Dix

jours plus tôt, le gouvernement avait retiré l’adhésion à

l’organisation euro-atlantique de la liste de ses objectifs dans le

cadre de ce programme. Un geste qui n’a pas la portée de celui de De

Gaulle en 1966, mais qui n’en demeure pas moins une première parmi

les Etats candidats.

Les deux autres partis gouvernementaux, nettement plus pro-

occidentaux, ont dénoncé la « rhétorique anti-OTAN » du DSS et

certaines rumeurs évoquent une coalition de rechange entre ce dernier

et la principale force de l’opposition, le Parti radical (SRS), dont

le chef croupit à La Haye, accusé d’avoir organisé des milices

pendant les guerres de Croatie et de Bosnie.

Si les motivations politiciennes sont loin d’être absentes et si

l’annexe 11 apparaît comme un prétexte (le DSS a commencé à protester

près de cinq mois après la publication du rapport d’Ahtisaari qui,

concernant la force de l’OTAN, ne faisait que confirmer les

conditions en vigueur depuis le début de l’occupation),

l’impopularité de l’OTAN est plus perceptible que jamais en Serbie.

Pour expliquer le choix de son parti, Kostunica a souligné

l’importance de la neutralité militaire et assuré que son pays ne

participerait jamais aux aventures de l’OTAN en Irak et Afghanistan.

Mais, avant tout, c’est le rôle néfaste joué par cette organisation

au Kosovo qui a été rappelé. Après tant d’humiliations, une telle

réaction peut apparaître bien naturelle. Mais elle laisse aussi

présager que la « bataille du Kosovo » est loin d’être terminée et

qu’elle marquera, quoi qu’il advienne, de profondes empreintes sur

l’avenir de l’Europe.

Georges Berghezan

«Seminò coscienza nel mondo»: Fidel ricorda il Che

di Fidel Castro Ruz *

su Il Manifesto del 09/10/2007

Il leader cubano celebra sul Granma «l'eccezionale combattente caduto un 8 ottobre di 40 anni fa», il «messaggero dell' internazionalismo militante» che «combatté con noi e per noi»

Mi fermo un istante nella mia lotta quotidiana per chinare la testa, con rispetto e gratitudine, davanti all'eccezionale combattente che cadde un 8 ottobre di 40 anni fa. Per l'esempio che ci ha lasciato con la sua Columna invasora che attraversò i terreni pantanosi a sud delle antiche province di Oriente e Camagüey inseguito dalle forze nemiche, liberatore della città di Santa Clara, creatore del lavoro volontario, protagonista di onorevoli missioni politiche all'estero, messaggero dell' internazionalismo militante nell'est del Congo e in Bolivia, seminatore di coscienze nella nostra America e nel mondo. Lo ringrazio per quello che cercò di fare e non poté fare nel suo paese natale, perché fu come un fiore strappato prematuramente dal suo stelo.

Ci ha lasciato il suo stile inconfondibile di scrivere, con eleganza, brevità e sincerità, ogni dettaglio di quello che gli passava per la mente. Era un predestinato, ma non lo sapeva.

Combatté con noi e per noi.

Ieri si è compiuto il trentunesimo anniversario della strage dei passeggeri e del personale dell'equipaggio dell'aereo cubano fatto saltare in pieno volo ed entriamo nel decimo anniversario della crudele e ingiusta incarcerazione dei cinque eroi anti-terroristi cubani. Anche davanti a tutti loro chiniamo la testa. Con grande emozione ho visto e ascoltato in televisione l'atto commemorativo.

*Dal Granma del 7 ottobre

---

Qualsiasi cosa cerchi di scrivere *

di Italo Calvino

su Granma del 25/09/2007

Pensando a Che Guevara

Qualsiasi cosa io cerchi di scrivere per esprimere la mia ammirazione per Ernesto Che Guevara, per come visse e per come morì, mi pare fuori tono. Sento la sua risata che mi risponde, piena d'ironia e di commiserazione. Io sono qui, seduto nel mio studio, tra i miei libri, nella finta pace e finta prosperità dell'Europa, dedico un breve intervallo del mio lavoro a scrivere, senza alcun rischio, d'un uomo che ha voluto assumersi tutti i rischi, che non ha accettato la finzione d'una pace provvisoria, un uomo che chiedeva a sè e agli altri il massimo spirito di sacrificio, convinto che ogni risparmio di sacrifici oggi si pagherà domani con una somma di sacrifici ancor maggiori.

Guevara è per noi questo richiamo alla gravità assoluta di tutto ciò che riguarda la rivoluzione e l'avvenire del mondo, questa critica radicale a ogni gesto che serva soltanto a mettere a posto le nostre coscienze.

In questo senso egli resterà al centro delle nostre discussioni e dei nostri pensieri, così ieri da vivo come oggi da morto. E' una presenza che non chiede a noi né consensi superficiali né atti di omaggio formali; essi equivarrebbero a misconoscere, a minimizzare l'estremo rigore della sua lezione. La "linea del Che" esige molto dagli uomini; esige molto sia come metodo di lotta sia come prospettiva della società che deve nascere dalla lotta. Di fronte a tanta coerenza e coraggio nel portare alle ultime conseguenze un pensiero e una vita, mostriamoci innanzitutto modesti e sinceri, coscienti di quello che la "linea del Che" vuol dire -una trasformazione radicale non solo della società ma della "natura umana", a cominciare da noi stessi- e coscienti di che cosa ci separa dal metterla in pratica.

La discussione di Guevara con tutti quelli che lo avvicinarono, la lunga discussione che per la sua non lunga vita (discussione-azione, discussione senz'abbandonare mai il fucile), non sarà interrotta dalla morte, continuerà ad allargarsi. Anche per un interlocutore occasionale e sconosciuto (come potevo esser io, in un gruppo d'invitati, un pomeriggio del 1964, nel suo ufficio del Ministero dell'Industria) il suo incontro non poteva restare un episodio marginale. Le discussioni che contano sono quelle che continuano poi silenziosamente, nel pensiero. Nella mia mente la discussione col Che è continuata per tutti questi anni, e più il tempo passava più lui aveva ragione.

Anche adesso, morendo nel mettere in moto una lotta che non si fermerà, egli continua ad avere sempre ragione.

* ottobre 1967

http://www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=18798

---

Hasta siempre, Comandante!

Aprendimos a quererte,

Desde la histórica altura,

Donde el sol de tu bravura

Le puso cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Tu mano gloriosa y fuerte

Sobre la historia dispara,

Cuando todo Santa Clara

Se despierta para verte.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Vienes quemando la brisa

Con soles de primavera

Para plantar la bandera

Con la luz de tu sonrisa

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Tu amor revolucionario

Te conduce a nueva empresa,

Donde esperan la firmeza

De tu brazo libertario.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Seguiremos adelante

Como junto a tí seguimos

Y con Fidel te decimos :

"¡hasta siempre comandante!"

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

(Carlos Puebla)

traduzione in italiano:

Arrivederci, Comandante!

Abbiamo imparato ad amarti

dalla storica altura

dove il sole del tuo coraggio

ha messo limite alla morte

Rimane qui la chiara,

l'affettuosa trasparenza

della tua amata presenza

Comandante Che Guevara.

La tua mano gloriosa e forte

spara sulla storia

quando tutta Santa Clara

si sveglia per vederti

Qui rimane la chiara,

l'affettuosa trasparenza

della tua amata presenza

Comandante Che Guevara.

Vieni bruciando la brina

con soli di primavera

per piantare la bandiera

con la luce del tuo sorriso

Qui rimane la chiara,

l'affettuosa trasparenza

della tua amata presenza

Comandante Che Guevara.

Il tuo amore rivoluzonario

riconduce a nuove imprese

dove aspettano la fermezza

del tuo braccio libertario

Qui rimane la chiara,

l'affettuosa trasparenza

della tua amata presenza

Comandante Che Guevara.

Andremo avanti

continueremo come insieme a te

e con Fidel ti diciamo

"Arrivederci, Comandante!"

Rimane qui la chiara,

l'affettuosa trasparenza

della tua amata presenza

Comandante Che Guevara.

La sconfinata e colpevole ignoranza di Walter Veltroni sulle

questioni internazionali si è palesata una volta di più nel corso di

un intervento pubblico tenuto pochi giorni orsono.

"Tra il 1991 e il 1992 - ha spiegato Veltroni - le speranze nate con

la caduta del muro di Berlino si sgretolarono: nel 1994 con il

genocidio in Ruanda, poi con i settemila musulmani massacrati a

Srebrenica e piu' tardi i Balcani."

Parlando di fronte alla lobby di Diplomatia, club esclusivo che

riunisce esponenti del mondo dell'imprenditoria e del ceto politico

attorno alle tematiche dei rapporti internazionali, Veltroni ha

nuovamente rivendicato la aggressione armata contro i popoli jugoslavi:

"In Kosovo abbiamo fatto nostro il principio che se uno stato viola i

diritti umani cio' non puo avvenire nell'indifferenza della comunita'

internazionale".

Se potesse, Veltroni tornerebbe a lanciare un "adeguato"

bombardamento "umanitario" anche in Myanmar: "un paese nel quale anni

ininterrotti di dittatura militare e la repressione delle

mobilitazioni di questi giorni hanno trovato una posizione della

comunita' internazionale assolutamente e totalmente inadeguata".

Se solo ci fossero grandi petrolchimici anche nei pressi di Rangoon,

ah! Che goduria che sarebbe, per Walter Veltroni!

(a cura di Italo Slavo. Fonte: AGI, 8 ottobre 2007)

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Operazione-sciame-di-fuoco/1796788

Operazione sciame di fuoco

L'Italia combatte già

“Euroil. La borsa iraniana del petrolio e il declino dell’impero americano” di Paolo G. Conti e Elido Fazi (Fazi Editore)

Capire i meccanismi economici è capire scelte politiche, azioni di governo, manovre all’apparenza non chiare, notizie riportate dai media che, se analizzati sotto la lente delle relazioni economiche e valutarie, si contestualizzano e spiegano parecchie cose, creando collegamenti tra fatti che all’apparenza potrebbero non essere così vicini.

Che l’ostilità – per adesso solo diplomatica – degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran non avesse niente a che vedere con il nucleare lo sapevamo già, senza bisogno che Kissinger lo confermasse. Ma il fatto è che non ha a che fare solo con il petrolio. C’è un altro elemento – che al greggio è certamente legato – che gli U.S.A. hanno intenzione di difendere con ogni mezzo: il dollaro. Questo è ciò che ci spiega Euroil, libro appena uscito a firma di Paolo G. Conti ed Elido Fazi, e lo fa con molta chiarezza, anche per chi è digiuno di economia, riuscendo a sintetizzare i fatti della storia economica mondiale, gli accadimenti degli ultimi anni che ne stanno cambiando gli equilibri, e le prospettive future per uscirne senza arrivare al tracollo economico (e non solo) del pianeta.

Due le condizioni che minano la supremazia del dollaro nell’economia mondiale: la crescita dell’euro che si presenta sempre più stabile e forte e la diminuzione delle fonti energetiche non rinnovabili. Molti Paesi stanno passando parte delle loro riserve valutarie dal biglietto verde alla moneta europea, causando preoccupazione a Washington. Non solo. L’euro si sta affermando nel dibattito tra i membri dell’OPEC come possibile valuta alternativa per il petrolio. Questi due elementi insieme contribuiscono a rendere meno stabile l’economia americana, in posizione privilegiata dagli accordi di Bretton Woods in avanti, ma che presenta il disavanzo della bilancia dei pagamenti e il debito estero più alti del mondo.

In più c’è un altro fattore, di cui poco si è sentito sui media: l’Iran sta portando avanti un progetto per realizzare una borsa del petrolio sull’Isola di Kish nel Golfo Persico, in cui utilizzare l’euro come valuta, che si andrebbe ad aggiungere alle due già esistenti (New York e Londra): un colpo politico ed economico al cuore dell’impero americano, che non potrà rimanere indifferente.

Tanti gli altri elementi che entrano in questo quadro, a partire da Cina e Russia, e gli autori del libro prospettano un unico scenario per un futuro in cui dollaro e petrolio non saranno difesi solo dagli eserciti: un nuovo ordine monetario internazionale, gestito da organizzazioni realmente indipendenti (Fondo monetario internazionale e Banca mondiale sono ormai parte della politica statunitense, e scambiano in dollari) che si basi su una valuta capace di maggiore sicurezza, democrazia e collegialità rispetto ai bigliettoni verdi; spinta al rinnovamento che potrebbe giungere probabilmente solo dall’Europa. Ma gli Stati Uniti saranno disposti ad abdicare alla supremazia economica senza rinunciare a combattere?

Euroil. La borsa iraniana del petrolio e il declino dell’impero americano

Paolo G. Conti, Elido Fazi

Fazi Editore

Pag. 154, Euro 14