La question des droits de l’Homme n’a pas cessé d’être présentée comme absolument prioritaire dans les relations internationales. Depuis plusieurs décennies, les Puissances occidentales, quelles que soient leurs pratiques politiques, ont affirmé leur quasi-monopole dans le domaine du discours sur la protection et la promotion des droits de l’Homme. La maltraitance politique, civile, économique, sociale et culturelle des individus est pourtant l’un des plus anciens problèmes de l’Histoire. Il n’a jamais été résolu pleinement.

Cette « politique des droits de l’Homme » ne peut être le résultat d’une subite « prise de conscience » : la Charte des Nations Unies, adoptée « au nom des peuples » et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ont été très antérieures à la mobilisation occidentale en faveur des droits civils et politiques.

Il en est de même pour le droit humanitaire, c’est-à-dire sur le droit de la guerre sur lequel le C.I.C.R travaille depuis très longtemps, avec un succès limité. L’intérêt renouvelé et même l’enthousiasme « unanime » qu’il suscite depuis quelques années alors que la Charte a retiré aux États le droit à la guerre, interdisant le recours à la force armée, est aussi source de certaines interrogations, alors que se multiplient les interventions armées. Le droit de la paix semble présenter en Occident moins d’intérêt que l’humanisation de la violence armée !

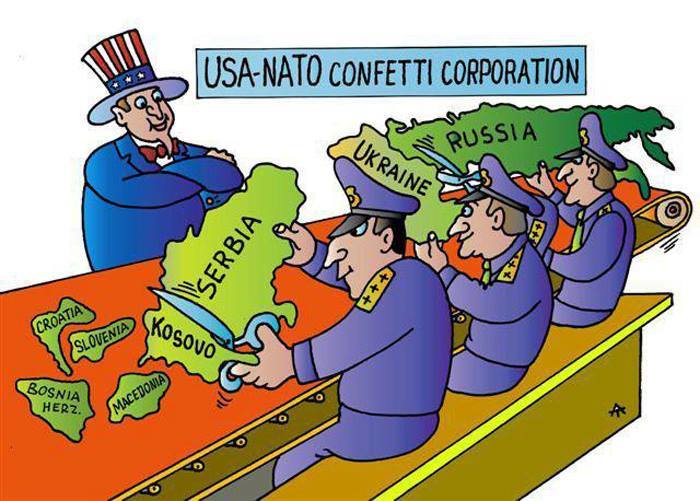

Mais le « temps court » ne permet pas une évaluation rationnelle. Seul le « temps long » révèle les racines de ces phénomènes politiques. Aussi longtemps que les États-Unis (avec par exemple, le Vietnam et diverses interventions en Amérique du Sud) et les États européens colonisateurs (la France en Indochine, puis en Algérie et en Afrique subsaharienne) se croyaient dans l’obligation de combattre les mouvements de libération nationale et d’émancipation des peuples, la question des droits de l’Homme ne pouvait être soulevée. Dès que les États occidentaux n’ont plus eu à faire face à des opérations répressives d’envergure, l’intérêt politique représenté par les droits de l’Homme s’est imposé. Le « droitdel’hommisme » (formule jugée inacceptable par les partisans de l’ingérence en violation du principe de souveraineté) est devenu une arme utile contre le communisme en exploitant les carences démocratiques de l’URSS et de certains États se réclamant du socialisme. De plus, les États-Unis, dotés de tous les moyens financiers et médiatiques pour s’imposer sans nécessairement recourir à la force armée, ont développé de nouvelles stratégies : le « soft power » était en mesure de perturber les régimes politiques qui lui étaient défavorables au point de les changer !

L’affaiblissement de la Russie post-soviétique durant les années 1990 a créé, de plus, des conditions favorables pour le monde occidental. Les ambiguïtés stratégiques de la Chine, axée avant tout sur ce qui lui permet un développement économique rapide, ont permis aussi l’établissement d’une hégémonie idéologique à l’échelle de la planète faisant du modèle politique occidental un idéal absolu, malgré les conditions très spécifiques de son apparition et de son développement depuis le XVI° siècle.

Le discours officiel des puissances occidentales dans les relations internationales (au Conseil de Sécurité, au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, dans les rencontres bi ou multi-latérales) semble faire de la protection des droits de l’Homme et du droit humanitaire, partout dans le monde, une préoccupation privilégiée reléguant au second plan les intérêts économiques ou stratégiques que seuls les États moins développés (sous-entendu « moins démocratiques et moins civilisés ») prendraient en charge !

La réalité est autre. « L’enveloppe » humanitaire recouvre les pratiques politiques les plus traditionnelles. Le monde occidental a la volonté évidente de maintenir sa domination, en organisant un « nouvel ordre du monde » selon ses intérêts, même si seuls les États-Unis le proclament ouvertement.

Son activisme pour imposer la croyance en un « nouvel âge de l’humanitaire » séduit l’opinion la moins élaborée : cet apolitisme militant à la coloration éthique dérange peu d’intérêts et exige peu de sacrifices.

Cet « humanitaire » est mis en avant lorsqu’il s’agit de combattre un adversaire, en Libye ou en Syrie par exemple. Il s’efface lorsqu’il s’agit de ne pas mettre en cause des alliés, comme l’Arabie Saoudite ou le Qatar intervenant au Bahreïn ou au Yémen, ou comme la Turquie, complaisante avec Daesh, mais membre de l’OTAN.

L’« humanitaire » n’a pas non plus sa place lorsque sont développées des stratégies d’embargo contre des États jugés « voyous » ou « terroristes » ou simplement « non démocratiques » ou « non libéraux » par les États-Unis, qui frappent pourtant essentiellement les populations civiles.

Les ONG militant pour le respect de cet « humanitaire » comme certains juristes occidentaux ne relèvent ni ces discriminations ni surtout le fait que les droits de l’Homme civils et politiques ne se portent mieux nulle part, en dépit du climat général qui leur semble favorable. Quant aux droits économiques et sociaux, ils se sont dégradés profondément en raison d’un système économique et financier mondialisé animé par des pouvoirs privés transnationaux de plus en plus concentrés toujours davantage en mesure d’exercer leur hégémonie : les États tendent à se transformer en auxiliaires subordonnés travaillant pour des intérêts très éloignés de l’intérêt général.

Ainsi, aucune institution, fut-elle une juridiction internationale, ne peut être analysée « hors-sol », comme si elle n’était fondée et ne fonctionnait qu’en vertu de « valeurs » transcendantes, extérieures aux rapports de forces et détachée de toute stratégie de puissance.

Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, comme les autres tribunaux ad hoc et la Cour Pénale Internationale créée dans son sillage, sont des juridictions politiques. Or, la justice politique a toujours été au cœur des contradictions de chaque moment historique. Au sein de chaque État comme dans l’ordre international.

Dans l’ordre interne français, par exemple, cette justice a été, selon les périodes historiques, plus répressive ou plus libérale. Au début du XIX° siècle, par exemple, l’infraction politique était jugée avec plus d’indulgence que celle de droit commun. La pratique qui avait précédé et celle qui a suivi a été (ont été) plus rigoureuse(s) : l’adversaire politique a été traité comme un ennemi, ce qui est le cas le plus fréquent.

Dans l’ordre international, il en est de même. Le traitement de l’infraction politique varie d’un État à l’autre et d’une période à l’autre. C’est ainsi, par exemple, que les Conventions d’extradition reconnaissent la relativité du crime politique puisqu’il est possible à un État de refuser à un autre une demande d’extradition en raison d’une appréciation unilatérale de l’acte commis. Lorsque devant un afflux de réfugiés, un État, malgré les Conventions internationales, s’en débarrasse sur un autre sans respect pour la procédure du droit d’asile, il manifeste son indifférence au type d’infraction politique dont la répression entraîne la recherche d’un pays d’accueil.

Par contre, la création d’une série de tribunaux pénaux internationaux ad hoc à partir de 1993, couronnée en 1998 par la fondation de la Cour Pénale Internationale s’inscrit officiellement dans le cadre des efforts politiques et diplomatiques pour en finir avec l’impunité des individus responsables de crimes de masse. Cette justice politique internationale s’est directement inspirée par exemple des conceptions strictement libérales : la compétence de ce TPI ne concerne pas les crimes économiques. La fuite des capitaux, l’évasion et la fraude fiscale, par exemple, ne donnent pas lieu au même volontarisme, bien que ces pratiques rendent ineffectifs les droits économiques et sociaux dans la plupart des pays, privés des moyens pour assurer leur développement.

L’existence même de ces juridictions politiques est ainsi l’expression d’un certain contexte politique propre aux années 1990-2000 au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies comme au niveau de l’ensemble de la société internationale. Ces rapports de forces ont d’ores et déjà évolué depuis quelques années : les conditions qui ont présidé à leur naissance n’existent déjà plus avec la renaissance de la Russie et la place croissante de la Chine dans les relations internationales.

Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie est la première juridiction créée depuis Nuremberg en 1945, bien que la Yougoslavie « n’ait pas été au hit parade des horreurs commises depuis un demi-siècle », comme le note le professeur belge Éric David. Cette création effectuée dans une certaine précipitation et dont la mission est en cours d’achèvement présente les traits caractéristiques des rapports de forces dont elle est le fruit. Un premier bilan peut être dressé.

Le TPY exprime la croyance selon laquelle la juridictionnalisation des conflits permettrait leur règlement, mais la guerre s’est prolongée plusieurs années après sa naissance.

Son mode de fonctionnement révèle que sa revendication de totale indépendance n’est pas réelle : le TPY bénéficie seulement (et il ne pouvait en être autrement) d’une autonomie relative vis-à-vis de l’OTAN, elle-même se voulant bras armé de l’ONU, quitte – si possible – à se substituer à elle.

A l’heure où se développent des trafics internationaux en tous genres (notamment celui des armes et des stupéfiants), ainsi que le terrorisme de Daesh (bénéficiant de la complaisance de certains États), et où se creusent des inégalités sociales abyssales entre les peuples et les classes, la jurisprudence du TPY n’a guère d’autre résultat que de jeter un doute sur la Cour Pénale Internationale, créée dans son sillage.

1. La confusion juridique originaire du TPY

Dans un langage très diplomatique, le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan observe que « la méthode normalement utilisée pour créer un tribunal international » ne l’a pas été pour le T.P.I, chargé de juger « les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

La doctrine juridique occidentale est très partagée sur la « constitutionnalité » de cette juridiction créée par le Conseil de Sécurité de l’ONU au regard de la Charte. Pour certains, l’article 29 autorise le Conseil de Sécurité à créer des organes subsidiaires nécessaires à l’exercice de ses fonctions ; l’analogie est faite avec la création du Tribunal Administratif des Nations Unies par l’Assemblée Générale de l’ONU.

Pour d’autres juristes, le Conseil de Sécurité n’est pas fondé en droit à créer un tribunal pénal.

Les arguments sont nombreux. Le Conseil de Sécurité est un organe politique et n’a pas compétence judiciaire. « Son but n’est pas de rétablir la justice, mais de rétablir la paix, ce qui n’est pas nécessairement identique à la justice » (H. Kelsen en 1950). Quarante ans plus tard, en 1991, G. Cohen-Jonathan confirme cette position : « l’organe principal (le Conseil de Sécurité) ne peut attribuer à l’organe subsidiaire qu’il crée plus de compétences qu’il n’en a lui-même » (J. Touscoz. 1993).

A la différence du Tribunal Administratif des Nations Unies, le TPY touche à l’ordre juridico-politique international et à la répartition des compétences entre les États souverains et l’ONU. Un tribunal arbitral, à caractère interétatique, aurait pu permettre au Conseil de Sécurité de mieux exercer ses fonctions. Ce n’est pas le cas d’un Tribunal pénal ayant pour objet de juger des interlocuteurs estimés valables lors de pourparlers de paix précédents. La création d’un mécanisme juridictionnel aurait pu s’inscrire dans la logique du Chapitre VI de la Charte (l’article 33 de la Charte permet au Conseil de Sécurité de rechercher la solution à un différend par la voie « d’un règlement judiciaire »).

Par contre, la voie pénale, invoquée au nom du Chapitre VII (axé sur la répression), n’est plus qu’une dénaturation de la fonction pacifique du Conseil de Sécurité.

La justification par le Chapitre VII est d’autant plus paradoxale que le Conseil de Sécurité n’a pas exercé ses compétences lors de la crise au Kosovo, en faveur de la paix, tout en adoptant des résolutions en 1998 (1160, 1199 et 1203 imposant des obligations de retrait aux Serbes) pour ensuite ne pas réagir à l’intervention militaire de l’OTAN en 1999, réalisée sans autorisation préalable légale.

Cette confusion est aggravée par l’indifférence du Conseil de Sécurité vis-à-vis des principes généraux fondamentaux du droit international (rappelés à l’article 1§1 de la Charte). Le T.P.I s’est vu attribuer compétence pour juger des faits antérieurs à la création ! Le principe de non rétroactivité des incriminations, découlant du principe de légalité des délits et des peines, est balayé ! De plus, ce principe a pris une valeur conventionnelle (article 15-1 du Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques).

Le fait que les actes de violations graves du droit humanitaire aient été définis autrement (notamment par les Conventions de Genève) et soient prohibés par la loi internationale, ne suffit pas. Le droit international ne comportait en 1993, lors de la création du TPY, aucune disposition les punissant.

A l’opposé d’une recherche de la paix, le Conseil de Sécurité en créant le TPY, a soutenu certaines parties belligérantes contre d’autres, sans un respect rigoureux de la présomption d’innocence, de la loyauté des débats, du principe du contradictoire, de la non rétroactivité de la loi pénale, de la séparation des pouvoirs. Les conditions imposées et les objectifs politiques poursuivis par le Conseil de Sécurité et en particulier par le plus puissant de ses membres, les États-Unis, ne pouvaient conduire dans la réalité qu’à une « justice-spectacle » fondamentalement partisane.

2. Le T.P.I.Y, un allié stratégique d’une partie belligérante

La justice ne peut jouer un rôle pacificateur qu’à la condition d’intervenir dans un milieu très intégré. Il peut s’agir d’un État où les valeurs nationales sont hégémoniques. Il peut s’agir du milieu des affaires où les finalités des opérateurs sont identiques. Dans l’ordre international, très éloigné de la « communauté » dont il fait souvent mention à tort, les conflits inter-étatiques ou les guerres civiles internationalisées par l’ingérence des Puissances, ne peuvent trouver de règlement équitable par la voie juridictionnelle.

La guerre rend impossible une justice juste. Or, c’est en pleine guerre que le Conseil de Sécurité des Nations Unies (résolution 827 du 25 mai 1993) décide la création du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie. Au nom de « l’ingérence humanitaire », c’est la procédure la plus courte qui est imposée pour créer cette juridiction et non la voie conventionnelle (qui sera ultérieurement utilisée pour créer la Cour Pénale Internationale) jugée trop lente, sans qu’il soit évident que la Charte des Nations Unies (dont les articles 29 et 41 sont invoqués) soit respectée à cette occasion. Ce n’est pas, en effet, le rétablissement de la paix et la réconciliation entre belligérants yougoslaves qui sont recherchés, raison d’être du Conseil de Sécurité de l’ONU. L’objectif explicite du statut du T.P.Y est la sanction en plein conflit armé des crimes attentatoires au droit humanitaire, ce qui est, en pratique, plus ou moins également partagé dès lors qu’il y a affrontement armé. La création du T.P.Y dont la fonction est la punition des criminels d’une guerre en cours, avant même que les négociations pour rétablir la paix n’aient eu lieu (négociation de Dayton en 1995 et Accord de Paris du 14 décembre 1995.

Pour percevoir toutes les anomalies qui marquent la naissance de cette juridiction il convient de procéder à quelques constats.

La question yougoslave ne s’est posée avec acuité qu’aux lendemains immédiats de la dissolution de l’URSS, lorsque règne un certain consensus politique au Conseil de Sécurité.

Il n’est pas question de traiter les tensions internes de la Yougoslavie comme relevant de la souveraineté yougoslave. Elles sont rapidement internationalisées et fortement médiatisées pour légitimer les interventions extérieures de toute nature et aboutir à l’implosion du pays en plusieurs micro-Etats. Il n’est pas question non plus de favoriser une solution analogue à celle choisie par l’Afrique du Sud (une Commission de réconciliation) avec un appui des Nations Unies, se référant au Chapitre VI de la Charte. Ce qui est valable pour le bénéfice d’une minorité blanche ainsi « amnistiée » collectivement ne l’est pas pour les Serbes nourris encore de socialisme et de souverainisme.

Le processus politique occidental a débuté par une vaste campagne d’opinion hostile au régime de Belgrade, présenté comme seul responsable des horreurs de la guerre. En réalité, Belgrade est avant tout coupable de résister au démembrement de la Yougoslavie souhaité par les Puissances occidentales.

Simultanément, le réveil nationaliste est encouragé dans chacun des États membres de la Fédération yougoslave.

L’Allemagne, les États-Unis et le Vatican stimulent la sortie de la Fédération yougoslave de la Slovénie et de la Croatie dont les économies sont plus avancées que celle de la Serbie et dont les forces nationalistes sont inspirées par le « débarrassisme » : les régions les plus pauvres de la Yougoslavie sont un poids qui retarde le développement des plus riches. Les vieux contentieux religieux entre l’Islam et le Christianisme orthodoxe sont rallumés en Bosnie. De plus, les souvenirs des affrontements de la Seconde Guerre mondiale resurgissent.

Les indépendances des États membres, reconnus immédiatement par les États européens et les États-Unis, sont « accompagnées » par le Conseil de Sécurité dès 1992 (résolution 777 du 19 septembre exigeant que la Serbie et le Monténégro « présentent une demande d’adhésion à l’ONU », la Yougoslavie étant considérée comme morte !

Cependant, le processus d’implosion n’est pas achevé. Seront détachées de la nouvelle Fédération le Kosovo et le Monténégro.

La médiatisation des crimes dont Belgrade, le « Mal » incarné, assurée par divers organes comme South Last Service Europe, Tribunal Update, etc. légitime l’idée qu’une « justice juste » doit procéder aux punitions qui s’imposent : le TPY est l’expression du « Bien », c’est-à-dire d’une seule des parties belligérantes.

Aussi, le Tribunal apparaît comme un outil favorisant la mise en place dans la région des Balkans d’un ordre politique nouveau conforme aux valeurs occidentales. C’est le stimulant judiciaire de l’exigence imposée à l’ex-Yougoslavie, comme on a pu le dire de manière parodique, « de faire sa révolution de 1789 sous le contrôle d’Amnesty International », en dehors de toute considération historique et des circonstances nationales spécifiques !

La Procureur du TPY, Del Ponte, s’est exprimée clairement à ce sujet lors d’une conférence à Londres (au siège de la Fondation Goldman Sachs) devant un auditoire d’hommes d’affaires, le 6 octobre 2005 : « Nous nous efforçons de créer un environnement stable et favorable à des investissements privés ».

3. L’autonomie relative du T.P.Y vis-à-vis de l’OTAN et de l’ONU

Une juridiction, parce qu’elle est une institution fondée sur un statut, mettant en œuvre des normes et animée par des juristes, n’est jamais le simple bras armé d’une structure politique (État ou organisation internationale).

Dans l’ordre interne, les tribunaux d’exception eux-mêmes établis par les États en difficulté, ne se comportent pas systématiquement comme de simples agents du pouvoir. Le formalisme juridique, la qualité de juristes des acteurs (juges et défenseurs) sont des obstacles à la pratique répressive radicale souhaitée par les politiques contre les prévenus, c’est-à-dire contre leurs adversaires.

Le TPY, juridiction ad hoc, créé, organisé et composé conformément aux souhaits politiques des États-Unis et de leurs alliés ne bénéficie pas de « l’indépendance » hautement proclamée ni vis-à-vis de l’ONU pour des raisons organiques ni vis-à-vis de l’OTAN pour des raisons fonctionnelles. On ne peut lui reconnaître qu’une autonomie relative vis-à-vis de l’OTAN entrée en guerre contre Belgrade comme vis-à-vis du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui a multiplié les résolutions concernant la Yougoslavie jusqu’à la fin de la guerre. L’OTAN, par la voix de son porte-parole Janie Shea, se déclare d’ailleurs (17 mai 1999) « organisation armée du Tribunal », tout comme diverses ONG essentiellement occidentales, en qualité d’ « amicus curiae ».

Or, ce sont les États membres de l’OTAN qui assurent le financement du tribunal ; c’est l’OTAN, alliance politico-militaire dirigée par les États-Unis qui dans la crise yougoslave s’est autoproclamée protecteur (trice) du droit humanitaire, par une sorte de dédoublement fonctionnel, en dépit de ses actes de guerre contre la Serbie, eux-mêmes attentatoires à ce même droit humanitaire !

Le TPY est aussi la mise en œuvre concrète des courants doctrinaux dominant la pensée juridique américaine. Il exprime en premier lieu « l’obsession » judiciaire des ennemis : le pouvoir judiciaire occupe dans le système des États-Unis une position centrale. Ce phénomène est transposé dans le champ international comme solution à tous les problèmes politiques.

Simultanément, il y a volonté systématique d’échapper à toute contrainte légale internationale. L’ennemi n’est donc pas un justiciable comme un autre. La doctrine américaine dominante est significative : elle rejette le principe de l’universalité du droit international par la distinction des individus « libéraux et décents » et des « hors la loi agressifs et dangereux.

Le TPY s’inscrivant plus ou moins dans cette logique, « le » Serbe peut être qualifié de « fasciste » comme le répétaient quelques philosophes français, comme B.H. Lévy dont le manichéisme s’est particulièrement affirmé lors de la guerre de Yougoslavie. Les ressortissants des « régimes non libéraux », en l’occurrence les Serbes, ne sont pas fondés à bénéficier des droits équivalents à ceux des seuls régimes légitimes « libéraux démocratiques » ou en train de le devenir, comme les États non serbes de l’ex-Yougoslavie.

Dans l’esprit de la partie belligérante occidentale et de ses alliés croates et bosniaques, le TPY a pour fonction, non de statuer sur tous les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie, mais essentiellement de prouver devant l’opinion internationale la justesse du combat mené contre les Serbes, accusés d’être les principaux responsables de la guerre:il n’est pas question de juger les bourreaux de tous les camps puisqu’il n’y a fondamentalement de bourreaux que dans un seul, les victimes étant dans l’autre !

L’adhésion à la Common Law et le rôle central du Procureur, bien qu’il s’agisse de statuer sur des affaires relevant d’un pays du continent européen, comme la méthode d’interprétation guidée par les valeurs américaines « supérieures » prétendument transcendantes et favorisant un relâchement des contraintes vis-à-vis des règles juridiques établies, font du TPY un outil juridico-politique essentiellement pro-occidental.

Cette juridiction n’est pas une rupture avec ce que le Tribunal de Tokyo, créé par les États-Unis et chargé en 1945 de juger les criminels de guerre japonais. Le TPY applique ce que l’on peut appeler la « jurisprudence Hiro Hito ». Lors de la capitulation de l’État japonais, dont l’Empereur était un chef d’État de droit divin, il y avait non pas « urgence humanitaire » (le bombardement d’Hiroshima et Nagasaki par l’aviation américaine venait de se produire), mais « nécessité » urgente de protéger tous ceux qui pouvaient être politiquement utiles pour la suite du Japon et de l’Asie, menacés par le communisme. En dépit de sa responsabilité supérieure, l’Empereur a été exclu de la répression, comme ont été exonérés de toute responsabilité pénale les présidents Tudjman et Izetbegovic de Croatie et de Bosnie. Le professeur belge Olivier Corten a raison lorsqu’il note : « il aurait été plus équilibré de poursuivre tous les responsables et pas seulement Milosevic qui n’aurait pas dû être le seul à se retrouver devant le TPY ».

De plus, les modalités de fonctionnement empêchent le TPY de rendre des jugements impartiaux.